こんにちは。アイフルホーム鳥取店です。

お客さまと家づくりの打ち合わせをする際、収納に関するご要望をよくお聞きします。

とくに、物があふれる心配から「たくさんの収納」を希望される方が多く、その気持ちはとてもよく分かります!

しかし、収納をたくさんつくると、建築コストが上がったり、家族の居住スペースが狭くなったりするため、注意が必要です。

今回は「適切な収納の量」と「収納と壁の関係」について考えてみましょう。

□床面積だけでなく壁の面積にも注目!

収納スペースを最大限に活用したいと考える場合

床面積だけでなく壁面の活用が非常に重要になります。

2帖の収納スペース(床は1.69m×1.69mが一般的)を例に考えてみましょう。

ウォークスルークローゼットの場合、2面の壁が活用できるため

収納量は約1.69m×壁の高さ×2面となります。

これに対し、ウォークインクローゼットでは3面の壁を使えるので

収納量は約1.69m×壁の高さ×3面と、1.5倍に増えます。

この考え方を応用すると、収納の効率性が大きく向上します。

・壁面を活用した収納棚やハンガーラックを配置することで

衣類や小物を効率よく整理できる

・天井近くまで棚を設置すれば、シーズンオフのアイテムも

収納しやすくなり、床面の有効活用にもつながる

・ハンガーラック下の空きスペースを利用して衣装ケースなどを置くことで

クローゼット内の空間を無駄なく使える

このように、壁面と床面を組み合わせた立体的な収納計画を立てることで

限られたスペースでも驚くほど多くの物を収納できるのです。

収納を設計する際は、単に広さだけでなく、壁面の活用可能性を考慮することが大切です。これにより、効率的で機能的な収納スペースを作り出すことができ、結果として生活の質の向上にもつながるでしょう。

□回遊動線と収納量は相性が良くない?

先述の視点で収納スペースについて考えてみると

回遊動線の場合は、収納スペースの確保にひと工夫が必要です。

例えば、「回遊=突き当たらずに通り抜けられる」とすると

通常であれば、その通路に面した壁は使えないと考えがちです。

しかし、壁に埋め込むように収納スペースをつくれば

廊下の幅を狭くすることなく、使いやすい収納が確保できます。

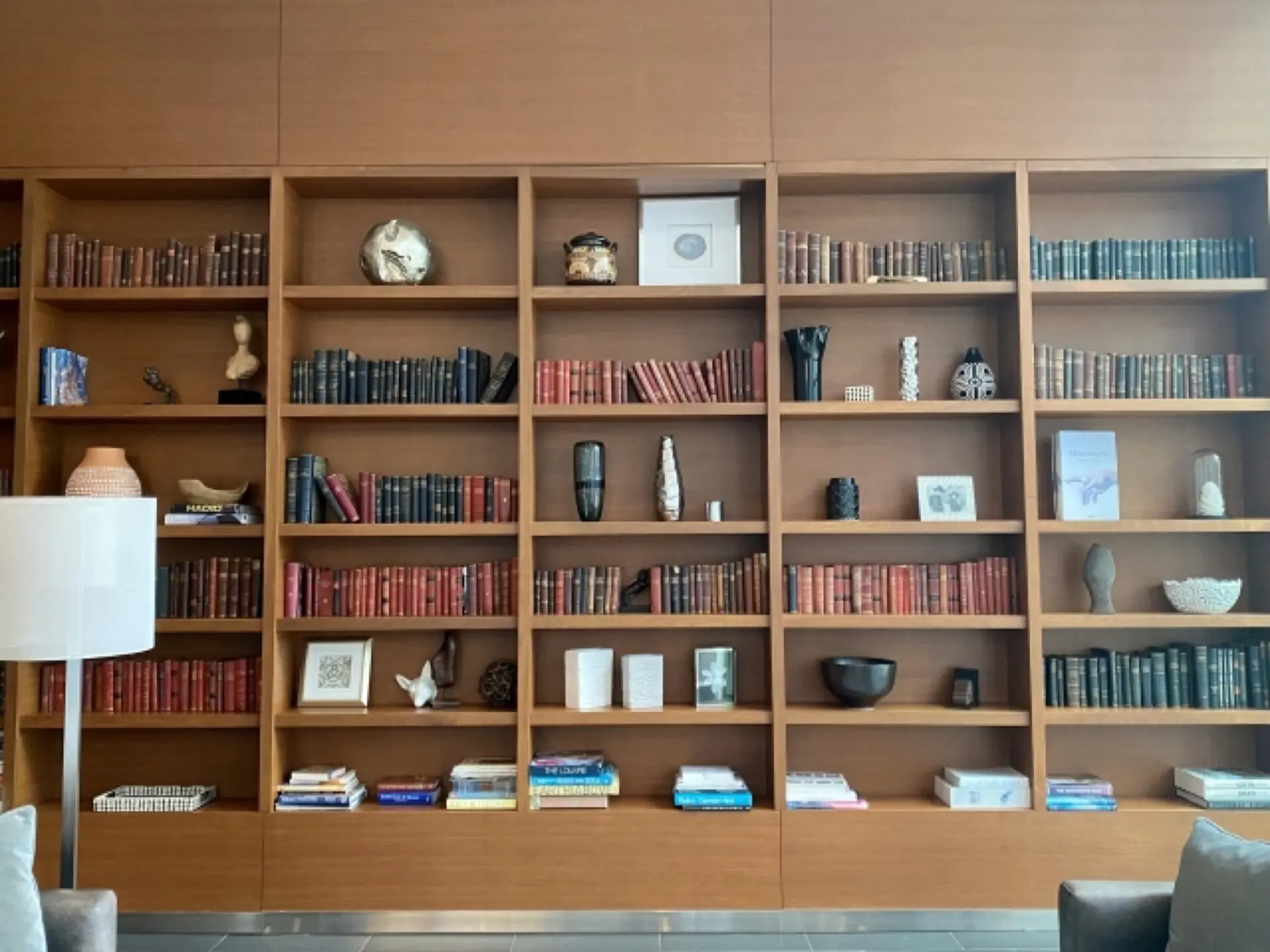

上の写真の中央奥にある「ニッチ」や右側の「オープン収納」などが

そのパターンの例で、動線に影響を与えない収納スペースになっています。

□収納だけでなく、部屋の壁にも目を向ける

さらに、この視点は収納だけでなく部屋にもあてはまります。

一般的に4面ある部屋の壁のうち、1面には入口のドアを

もう1面にクローゼットをつくり、残りの2面に窓をつくった場合

その部屋には全面を使える壁がなくなってしまいます。

その結果、クローゼットに収納しない・できない物の配置が難しくなり

模様替えのバリエーションも少なくなります。

合わせて、コンセントの位置が限られてしまうのも、ストレスになりますよね。

このようなことから、動線と収納を踏まえて間取りを考えるとき

いかに効果良く“使える壁”をつくるかは、とても大切だと分かります。

また、壁が増えることで、収納量や使いやすさが安定するだけではなく

耐震効果や断熱効果もアップするため、とても大切な項目だと考えています。

使いやすい収納・各空間の使える壁・動線。

この組み合わせをバランス良くマッチさせる間取りプランをぜひ一緒に考えましょう^^